Direkt zum Hauptmenü, zum Inhalt.

Inhalt

Kontakt

- Hr. Linder, Dipl.-Geol.

- Fon: +49 2151 897-301

- Hr. Lenz, Dipl.-Geogr.

- Fon: +49 2151 897-456

- E-Mail: geologie@gd.nrw.de

Kernbohrungen 2025

Bohrungsreport NRW

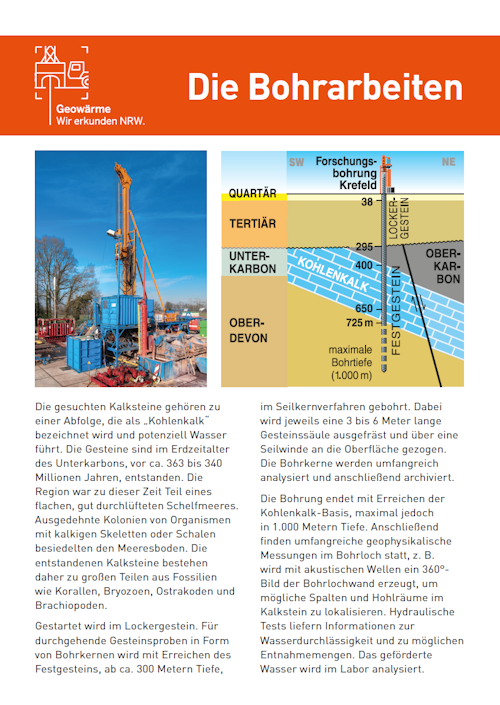

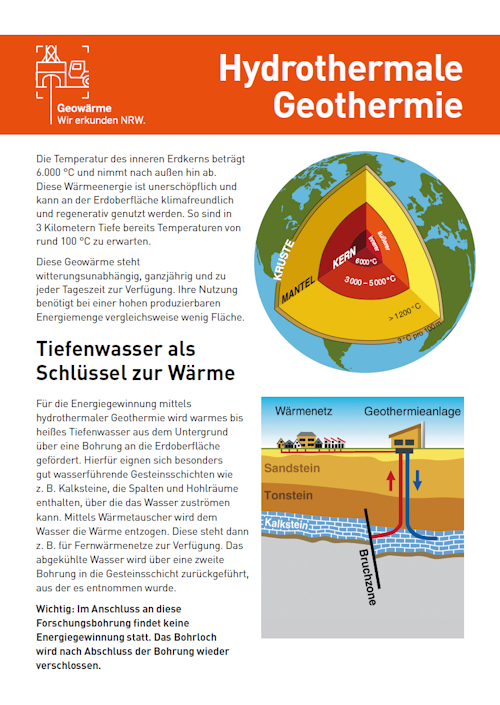

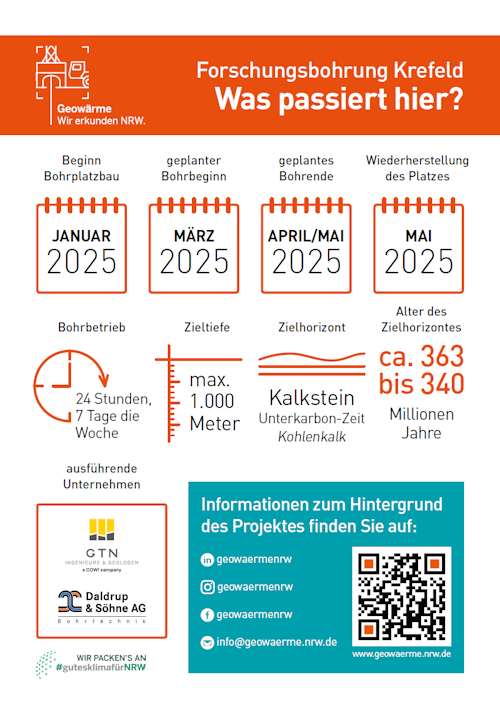

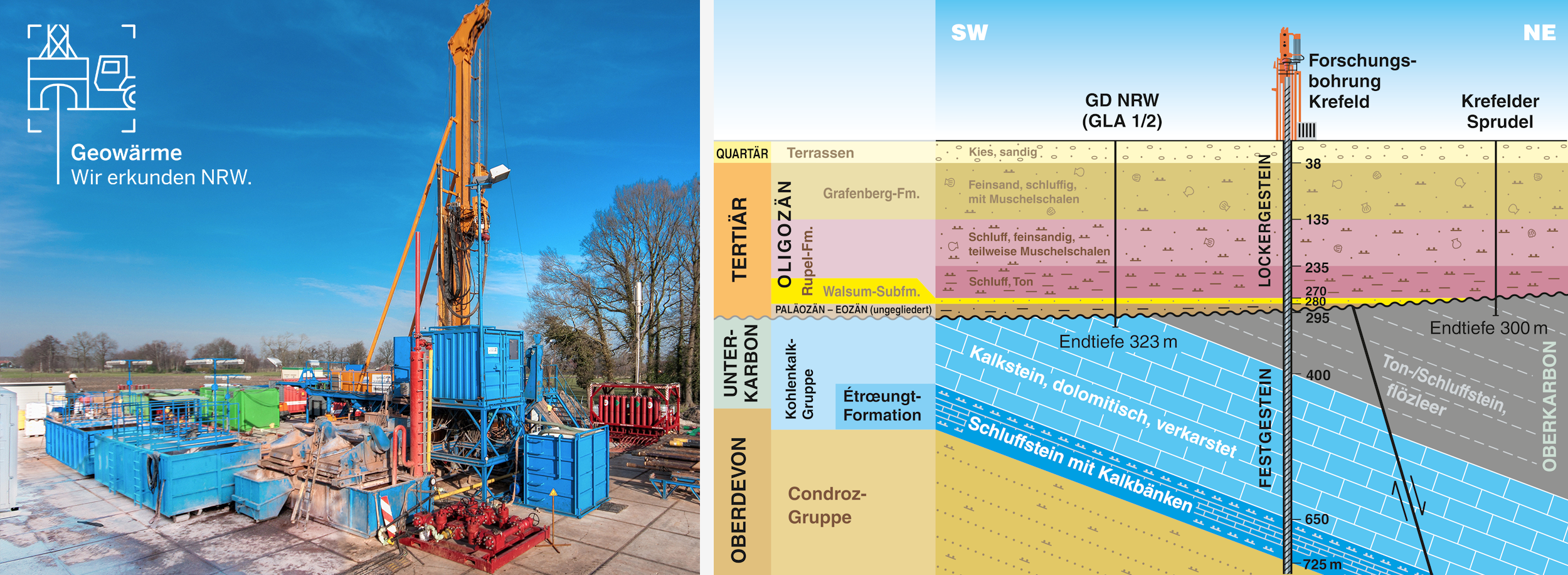

Im Frühjahr/Sommer führten wir eine 1 000 Meter tiefe Forschungsbohrung in Krefeld durch. Im Rahmen des landesweiten Untersuchungsprogramms „Geowärme – Wir erkunden NRW.“ wurde ein bestimmter Kalkstein, der sogenannte „Kohlenkalk“, näher untersucht. Er ist vor ca. 363–340 Mio. Jahren, während der späten Devon- bis frühen Karbon-Zeit, entstanden. Dieser Kalkstein ist interessant für die Nutzung hydrothermaler Geothermie. Die erhobenen Daten und Informationen fließen in unsere geologischen Karten und 3D-Untergrundmodelle ein. Danach werden sie der Öffentlichkeit in unseren Internetportalen zur Verfügung gestellt.

Im Herbst erkunden wir durch eine maximal 150 Meter tiefe Forschungsbohrung in Kempen die bis 28 Mio. Jahre alten Lockergesteinsschichten der Grafenberg-Formation. Ziel ist es, im Rahmen des landesweiten Untersuchungsprogramms „Geowärme – Wir erkunden NRW.“ herauszufinden, ob sich die Gesteine als Wärmespeicher eignen.

Bohrkerne liefern ein naturgetreues Abbild der durchbohrten Schichten und damit ungestörte Proben. Sie ermöglichen eine genaue Untersuchung von unzugänglichen Gesteinsschichten. Sie bringen neue Erkenntnisse über den Aufbau, die Mächtigkeiten und die Lagerung der Gesteine im Untergrund sowie über die erdgeschichtliche Entwicklung einer Region. Unsere Geowissenschaftler*innen beschreiben die Bohrkerne detailliert und nehmen Proben zur Untersuchung ihres Alters sowie ihrer geochemischen und -physikalischen Eigenschaften: zum Beispiel Mineralzusammensetzung, Korngröße, Porosität, Wärmeleitfähigkeit. Die gewonnenen Daten und die hieraus abgeleiteten geologischen Karten und 3D-Modelle sind wichtige Grundlagen für die ressourcenschonende und nachhaltige Landes- und Regionalplanung. Sie liefern unverzichtbare Informationen beispielsweise für die Erdwärmenutzung, den Grundwasserschutz oder zum Erkennen und zur Abwehr potenzieller Geogefahren.

Forschungsbohrung Kempen

Erkundung der Grafenberg-Formation in Kempen

Mit einer 150 Meter tief geplanten Rammkernbohrung erkundet der GD NRW in Kempen bis 28 Mio. Jahre alte Lockergesteinsschichten der Grafenberg-Formation, welche in einer Tiefe zwischen 30 und 120 Metern erwartet werden. Darunter folgen die älteren und tonreicheren Schichten der Rupel-Formation. Untersucht wird die Eignung als Aquifer-Wärmespeicher. In den Grundwasser führenden Schichten (Aquiferen) dieser Formation könnte im Sommer warmes Wasser, etwa aus Solar- oder Abwärme, gespeichert und in der Heizperiode wieder zurückgewonnen werden. Umgekehrt lässt sich der Untergrund auch als Kältespeicher nutzen, um auf diese Weise im Sommer Gebäude klimafreundlich zu kühlen. Folgende Eigenschaften sind für einen potenziellen Speicherhorizont notwendige Voraussetzung: es muss ausreichend Wasser gefördert und wieder eingebracht werden können, er sollte nach oben thermisch abgedichtet sein (z. B. durch eine natürliche Tonschicht) und das Wasser darf nur eine geringe Fließbewegung aufweisen, damit die Wärme über die Speicherzeit nicht abtransportiert wird. Sollte innerhalb der Grafenberg-Formation ein geeigneter Bereich erbohrt werden, ist ein Pumpversuch im Bohrloch geplant. Dabei wird getestet, wie viel Wasser in welcher Zeit dem Horizont entnommen werden kann. Die Bohrung dient als Referenzbohrung für die Region und ist damit ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wärmeversorgung.

November 2025

20.11.: Der letzte Meilenstein ist erreicht: Der Pumpversuch wurde erfolgreich abgeschlossen. Der Test fand im Bereich zwischen 80 und 100 Metern statt. Dort zeigten sich Feinsande mit gröberen Beimengungen – ideal für die Wärmespeicherung. Beim Abpumpen stellte sich ein Gleichgewicht zwischen entnommenem und nachströmendem Wasser ein – ein Hinweis auf eine gute Wasserdurchlässigkeit im Sand. Die Ergebnisse bestätigen die Eignung der Grafenberg-Formation als Wärmespeicher. Davon kann die gesamte Region profitieren, da die Formation am Niederrhein weit verbreitet ist.

Durchführung des Pumpversuchs

Oktober 2025

29.10.: Die endgültige Bohrtiefe ist geschafft! Am Montag sind bereits erste geophysikalische Messungen gelaufen. Danach wurde im Seilkernverfahren bis 150 Meter gebohrt: Damit ist die maximale Endtiefe erreicht und wir sind uns ganz sicher, dass die Grafenberg-Formation vollständig erbohrt wurde. Die letzten Bohrkerne werden nun in den Probenbearbeitungsraum gebracht und dort weiter untersucht. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass die Grafenberg-Formation in einer Tiefe von 30,40 bis 126,65 Metern vorkommt. Für den finalen Nachweis stehen weitere Laboruntersuchungen an. Heute erfolgen umfangreiche geophysikalische Messungen im Bohrloch. Für nächste Woche ist der Pumpversuch geplant.

24.10.: Der nächste Meilenstein ist erreicht! Bei 116 Metern sind die gezogenen Bohrkerne nun nicht mehr feinsandig, sondern tonig. Im Probenbearbeitungsraum bestätigte sich der erste Eindruck: Es handelt sich um die unter der Grafenberg-Formation vorkommende Rupel-Formation. In einer Tiefe von 126 Metern zeigt sich stark toniger Schluff, der sich durch das Rammkernbohrverfahren deutlich in die Länge ziehen lässt. Unter dem Mikroskop konnte anhand von Mikrofossilien die Rupel-Formation sicher nachgewiesen werden. Derzeit ist das Bohrteam bereits bei 131 Metern angelangt. Damit endet das Rammkernbohrverfahren. Ob zum Seilkernbohrverfahren umgerüstet wird, entscheidet die Analyse der Bohrkerne im Probenbearbeitungsraum. Nächste Woche wird das Geophysik-Team erwartet, um das Bohrloch zu untersuchen. Später steht ein Pumpversuch an.

Links: Rammkernbohrung, Mitte: toniger Schluff, der aus dem Kunststoffrohr hervorragt, rechts: fossile Muscheln aus der Tertiär-Zeit

21.10.: Weiter gehts – Nach kurzen Verzögerungen geht es auf dem Bohrplatz in Kempen wieder gut voran. Die Bohrtiefe liegt nun bei 107 Metern. Die Bohrkerne wiesen bis 102 Meter einen größeren Ton-/Schluffgehalt auf. Bis 107 Meter wurden dann aber wieder Feinsande an die Oberfläche gefördert. Im Probenbearbeitungsraum sind mittlerweile alle angekommenen Bohrkerne aufgesägt und werden laufend bearbeitet. Dabei sind viele fossile Muschelschalen zu erkennen, darunter auch Austern.

Links: Ein weiterer Bohrkern wird auf dem Bohrplatz gezogen. Mitte und rechts: Fossile Muschelschalen in den Bohrkernen

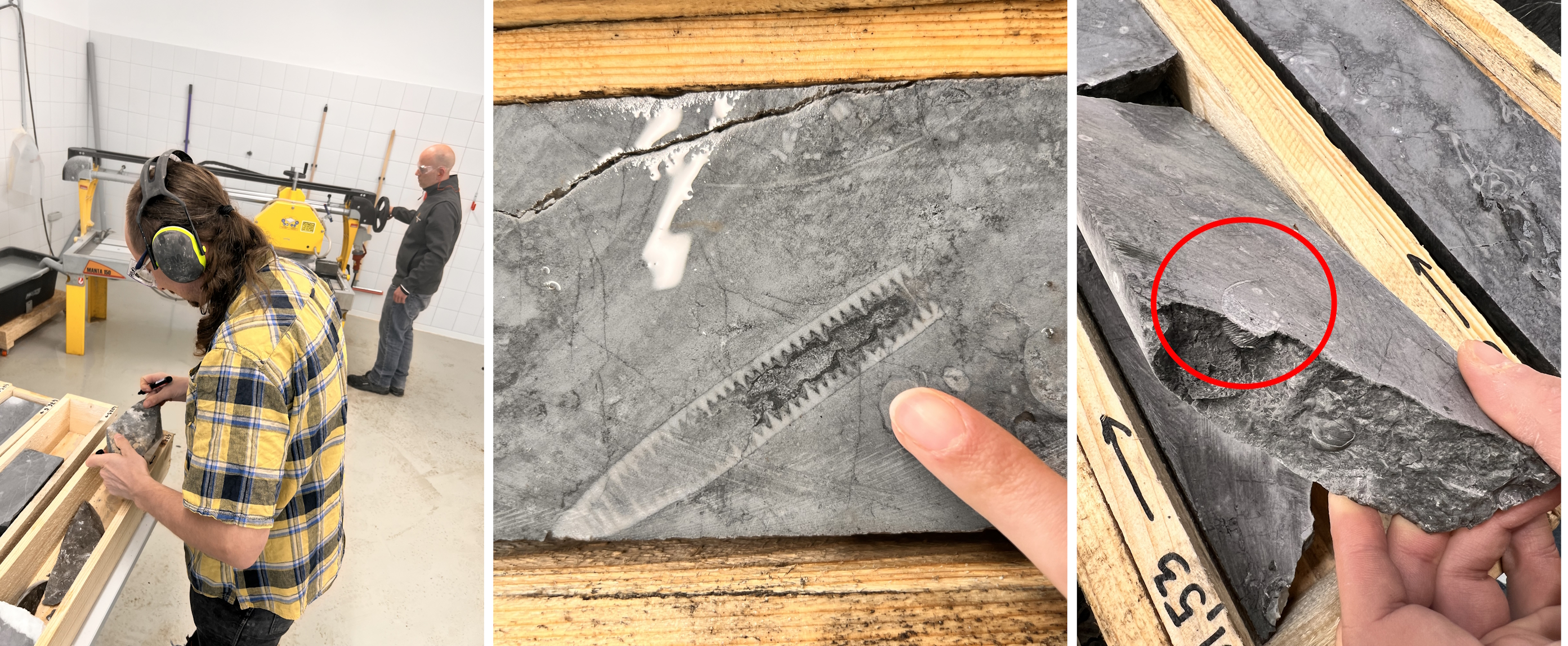

15.10.: Aktuell sind wir schon bei 90 Metern Tiefe angekommen. Bei den Feinsanden handelt es sich nun sicher um Gesteine der Grafenberg-Formation. Zur genaueren Untersuchung wurden bereits die ersten Bohrkerne in unseren Probenbearbeitungsraum gebracht. Im ersten Schritt werden sie zunächst gesägt. Unsere Geologen Andreas und Stefan schauen aufmerksam auf die Bohrkernhälften. Es sind bereits einige ungefähr 25 Millionen Jahre alte Überreste von Muscheln, Schnecken und auch Scaphopoden, sogenannten Kahnfüßern, zu erkennen. Bei den Kahnfüßern handelt es sich um Weichtiere, die sich kopfüber ins Sediment graben, wobei die obere Öffnung des Gehäuses über die Sedimentoberfläche hinausragt, um an Sauerstoff zu gelangen. Auch sind auf den ersten Blick Grabgänge zu sehen, deren Ränder durch ein bestimmtes Mineral – Glaukonit – grün gefärbt sind.

Links: Andreas und Stefan beim ersten Sichten der Bohrkerne, Mitte: Fossil eines Kahnfüßers bei 68,50 Metern, rechts: Grabgang mit grünem Rand durch Glaukonit bei 76,05 Metern

08.10.: Es geht immer tiefer: Das Standrohr wurde am Montag bei 36,5 Metern einzementiert und das Rammkernbohren läuft reibungslos. Momentan befinden wir uns bei 43 Metern Tiefe. Es werden weiter Sande mit vielen Schalenresten ans Tageslicht befördert. Die ersten Bohrkerne werden nächste Woche im Bohrkernlager ankommen.

02.10.: Nach dem Kies folgt nun Sand. Das Bohr-Team in Kempen hat sich bereits auf 37 Meter runter gearbeitet. Die ersten Bohrkerne wurden bereits aufgesägt. Die zutage geförderten Feinsande weisen viele Schalenreste auf, was typisch für die über 25 Millionen Jahre alten Meeresablagerungen der Grafenberg-Formation ist. In welcher Tiefe die Sande erstmals vorkommen, kann nach dem Aufsägen der Bohrkerne genauer bestimmt werden. Nächste Woche wird das Standrohr so tief wie möglich nachgeführt und dann einzementiert. Das sorgt für mehr Stabilität beim Bohren und es gibt keinen Nachfall aus den oberhalb vorkommenden, instabilen Kieslagen mehr.

Links: Bohrkerne fertig zum Abtransport, rechts: aufgesägter Bohrkern aus 32 bis 33 Metern Tiefe

September 2025

26.09.:

Bis heute hat sich der Bohrer 25 Meter tief vorgearbeitet. Zutage kam hauptsächlich grober Kies mit wenigen Sandlagen. Diese Sedimente sind eiszeitliche Terrassenschotter, die der Rhein vor über 150 000 Jahren, während der Saale-Kaltzeit, weitflächig aufgeschüttet hat.

Wir hoffen, in der nächsten Woche die darunterliegenden, über 25 Mio. Jahre alten Meeresablagerungen der Grafenberg-Formation zu erreichen.

Quartärzeitliche Terrassensedimente im Bohrer (links) und Proben aus verschiedenen Bohrtiefen (rechts)

23.09.: Los gehts: Die Rammkernbohrung in Kempen hat begonnen. Dabei wird ein Kernrohr meterweise in den Boden gerammt. Das Bohrgerät ist bereits 13 Meter in den Untergrund vorgedrungen. Bei den dort vorkommenden Gesteinen handelt es sich um quartärzeitliche Lockergesteine, die bis in eine Tiefe von 30 bis 32 Metern erwartet werden. Sobald die darunterliegende Grafenberg-Formation erreicht ist, wird ein Standrohr gesetzt, um das Bohrloch vor dem Einsturz zu sichern. Das Erreichen der maximal geplanten Endtiefe von 150 Metern wird in 4 bis 5 Wochen erwartet.

Start der Bohrung in Kempen

Forschungsbohrung Krefeld

Die Kalksteine unterhalb von Krefeld

Der Kohlenkalk entstand in einem flachen Schelfmeer aus dem Fossilschutt der dort damals lebenden Organismen. Auch in Krefeld kommen diese Kalksteine vor und befinden sich am ausgewählten Bohrpunkt in nicht allzu großen Tiefen. Gerade für die hydrothermale Geothermie sind diese Gesteine besonders interessant, da sie verkarstungsfähig sind. Das bedeutet, sie können viele Hohlräume aufweisen, durch die in größeren Tiefen warmes Wasser fließen könnte. Die Kalksteine können in Tiefen zwischen 400 und etwa 725 Metern angetroffen werden. Ziel ist es, mit der Bohrung den Kohlenkalk in seiner gesamten Mächtigkeit von etwas mehr als 300 Metern vollständig zu erbohren. Da der Kohlenkalk tatsächlich auch tiefer liegen könnte als bisher vermutet, wird die Bohrung bis max. 1 000 Meter Tiefe angesetzt. Sie wird jedoch beendet, sobald im Untergrund Sandsteine der Oberdevon-Zeit (363 Mio. Jahre und älter) erreicht werden. Die durch detaillierte Untersuchungen im Bohrloch sowie anhand der Bohrkerne gewonnenen Informationen zum Kohlenkalk und seiner Beschaffenheit können auf die umliegenden Gebiete übertragen werden. Die Untersuchungsergebnisse sind also repräsentativ für den Untergrundaufbau der Region.

Juli 2025

17.07.: Der Rückbau des Bohrplatzes ist in vollem Gange. Nach dem erfolgreichen Verfüllen des Bohrlochs wurde letzte Woche mit dem Abbau begonnen. Heute haben wir uns vom Bohrgerät verabschiedet. Auch alle technischen Komponenten werden nun demontiert. Anschließend wird der Schotter abgetragen und der Parkplatz in seinen Ursprungszustand versetzt: Die Fundamente, auf denen das Bohrgerät stand, werden herausgebrochen – danach kommt frischer Asphalt. Damit endet unser Einsatz in Krefeld und wir blicken bereits gespannt auf die Forschungsbohrung im kommenden Jahr in Köln-Dellbrück! Dort untersuchen wir den nächsten potenziellen geothermischen Horizont: den Massenkalk.

Bohrgerät wird abtransportiert

Juni 2025

05.06.: Große Freude beim heutigen hydraulischen Test: Die Ergebnisse sind äußerst vielversprechend, denn es konnte deutlich mehr Wasser aus dem Bohrloch gefördert werden als angenommen! Nachdem in den letzten Tagen der Bohrplatz umgebaut wurde, konnten die Fachleute heute um 11 Uhr mit dem Versuch starten, Wasser aus dem Bohrloch zu fördern. Dieser hydraulische Test liefert Erkenntnisse über die Durchlässigkeit der Gesteine und damit über ihre geothermische Nutzbarkeit. Es wird bestimmt, wie viel Wasser mit welcher Geschwindigkeit gefördert werden kann. Dafür wurden Tanks aufgestellt, die das Tiefenwasser sammeln, damit es anschließend fachgerecht entsorgt werden kann. Nur eine Stunde später ist bewiesen, was bisher nur vermutet wurde: Der Kohlenkalk ist ein Reservoirgestein für die tiefe Geothermie! Ab morgen beginnt nun der Abbau des Bohrplatzes.

Der Bohrplatz von oben. Die Aufbauarbeiten für den Pumpversuch sind beendet und es kann losgehen.

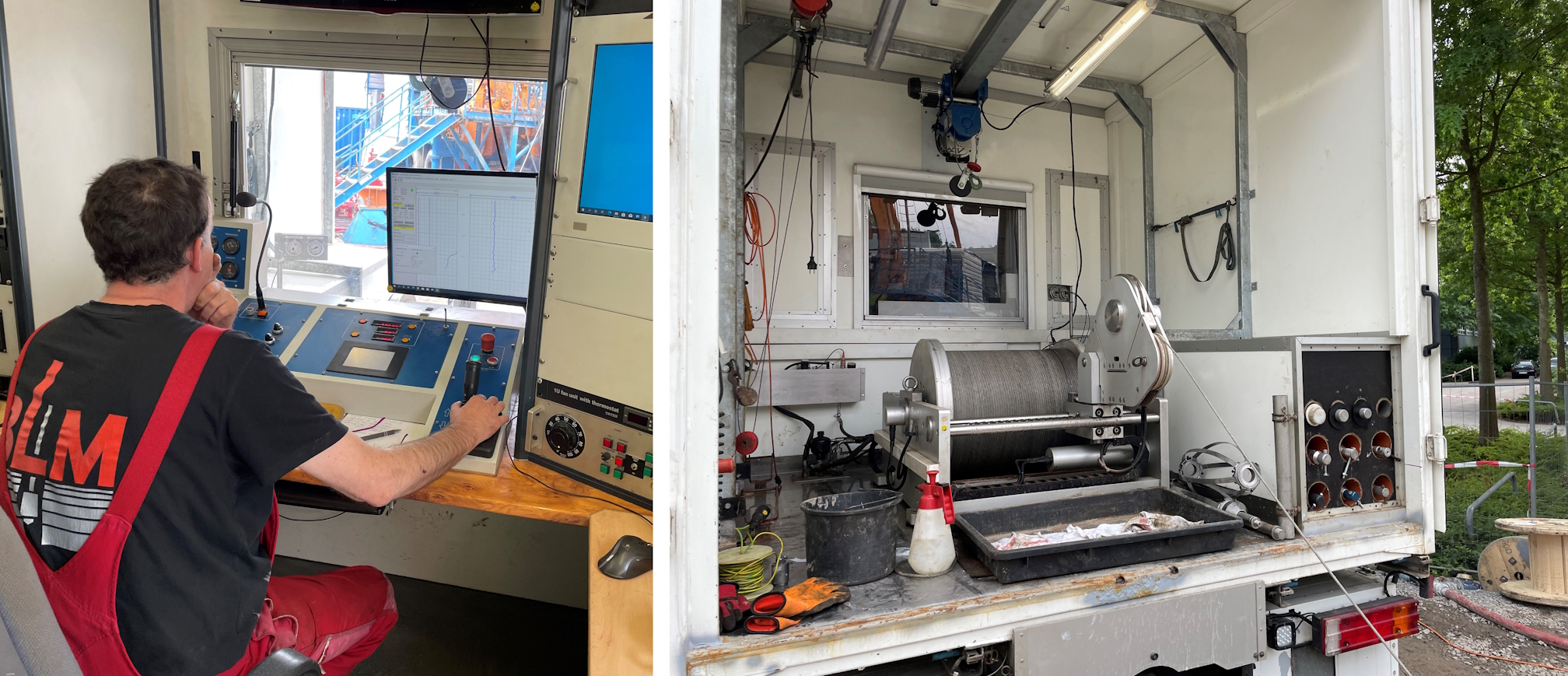

02.06.: Ein weiterer wichtiger Meilenstein der Forschungsbohrung ist erreicht: Gestern Nachmittag konnten die geophysikalischen Messungen erfolgreich abgeschlossen werden. Innerhalb von 40 Stunden wurde mit verschiedenen Messsonden die gesamte Bohrstrecke 11-mal abgefahren – dadurch haben wir wertvolle Daten aus allen Tiefenbereichen sammeln können. Gemessen wurden unter anderem die Bohrlochabweichung, um den tatsächlichen Verlauf der Bohrung herauszufinden, die Salinität der Zuflüsse sowie die Temperatur. Auch wurde die Bohrlochwand im offenen Bohrloch von 287 bis 957 Meter mit einem Bohrloch-Imager aufgenommen. Nun starten die Umbauarbeiten für den Pumpversuch.

Geophysikalische Bohrlochmessungen – links: ein Mitarbeiter der geophysikalischen Messbegleitung vor den Monitoren, rechts: das Innere des Messwagens

Mai 2025

30.05.: Geschafft! Gestern um 23:50 Uhr haben wir den Kohlenkalk vollständig durchbohrt und das endgültige Bohrziel bei 957 Metern erreicht! Unsere Experten Martin und Sven haben im grauen Kalkstein bei etwa 881 Metern devonzeitliche Überreste gefunden – sogenannte Stromatoporen. Diese schwammähnlichen Meerestiere waren vor etwa 385 Millionen Jahren wichtige Riffbauer, heute findet man nur noch ihre Kalkskelette. Ihr Vorkommen datiert den grauen Kalkstein in die Devon-Zeit. Die vereinzelten Tonlagen im Kalkstein sprechen für die Etroeungt-Formation, also den Unteren Kohlenkalk. Unser Bohrziel war aber der tiefer liegende kalkfreie Sandstein. Bei 944 Metern war es dann so weit: Wir erreichten die Sandsteine der Oberdevon-Zeit. Um auszuschließen, dass darunter noch Kalksteine folgen, setzte das Team die Bohrung bis 957 Meter fort. Jetzt steht fest: Wir haben den gesamten Kohlenkalk durchbohrt und die Bohrarbeiten in Krefeld damit erfolgreich abgeschlossen. Nun folgen noch Untersuchungen im Bohrloch: Am Wochenende beginnt die geophysikalische Vermessung und in der kommenden Woche wird dann noch getestet, wie wasserdurchlässig der Kohlenkalk ist.

Links: Geologe Stephan präsentiert zufrieden den letzten Bohrkern, Mitte: erreichte Endtiefe, rechts: grauer Feinsandstein aus den unteren Metern (Condroz-Sandstein, Devon-Zeit)

26.05.: Aktuell sind wir bei 885 Metern Tiefe angekommen. Die Kalksteine sind nun wieder heller und nicht mehr dolomitisiert. Erneut treten fossile Überreste von Korallen und Crinoiden (Seelilien) auf. Innerhalb der Gesteinsabfolge sind jetzt auch einzelne Tonlagen vorhanden. Noch immer sind wir im Kohlenkalk. Nun stellt sich jedoch die spannende Frage: Befinden wir uns schon im Grenzbereich zum Devon? Dann wären die Gesteine über 361 Mio. Jahre alt! Wer könnte uns diese Frage besser beantworten als unsere Experten Martin und Sven? Die beiden sind Mitglieder der „International Devonian/Carboniferous Boundary Task Group“ und kennen sich daher sehr gut mit typischen Merkmalen dieses zeitlichen Übergangsbereichs aus. Nun schauen sie sich die Bohrkerne ganz genau an. Schon jetzt steht fest: Die Forschungsbohrung Krefeld wird auch wichtige Erkenntnisse zur Grenzziehung zwischen Karbon und Devon in NRW bringen, die sicherlich in internationalen Fachkreisen diskutiert werden.

Unsere Devon-Karbon-Experten Martin und Sven begutachten auf dem Bohrplatz die neusten Bohrkerne.

22.05.: Weiter gehts: Momentan befinden wir uns bei 851 Metern Tiefe. Die erbohrten Gesteine unterscheiden sich jedoch stark von den vorherigen grauen Kalksteinen. Neben einer dunklen Färbung sehen sie irgendwie verändert aus. Beim genaueren Blick mit der Lupe erkennt unser Geologe Sören kleine Dolomit-Kristalle. Er zeigt uns auch Bereiche, die für eine Volumenabnahme sprechen, denn Dolomit, also Kalzium-Magnesium-Karbonat, hat ein kleineres Volumen verglichen mit Kalzit, dem reinen Kalziumkarbonat. Wandelt sich also beim Prozess der sogenannten Dolomitisierung Kalzit beispielsweise durch hydrothermale Wässer in Dolomit um, bilden sich Löcher und Hohlräume. Mit Erreichen dieser Gesteine befinden wir uns wahrscheinlich in der sogenannten Hastière-Formation des Kohlenkalks – und sind der Basis des Kohlenkalks wieder ein kleines Stück näher gekommen.

Links: Bohrkerne aus 846 bis 851 Metern Tiefe, Mitte: typische Löcher im Gestein, die bei der Umwandlung von Kalzit in Dolomit entstehen, rechts: Bohrkerne aus 841 bis 844 Metern Tiefe mit teilweise dolomitisierten Kalksteinen

14.05.: Endspurt! Die Bohrung hat inzwischen 775,8 Meter erreicht. Der stark zerrüttete Bereich erschwert das Ziehen von Bohrkernen. Gestern gab es eine kleine Pause, in der die Bohrkrone gewechselt wurde. Damit kann es nun schneller vorangehen. Der Übergang zum Sandstein – und damit das Ende der Bohrarbeiten – steht kurz bevor. Auch die letzte Führung am 10.05. war ein voller Erfolg: Unser Geothermie-Experte Ingo hat den interessierten Teilnehmenden die Bohrung erklärt und mit ihnen hinter die Lärmschutzwand geschaut. Wir bedanken uns für die tolle Resonanz!

Unsere Geologen begutachten zusammen mit dem Bohrteam die erbohrten Kalksteine und besprechen deren Besonderheiten.

06.05.: Neues vom Bohrplatz: Am vergangenen Samstag gab es bei einer Tiefe von 740 Metern eine vielversprechende Entwicklung: einen Spülungsverlust. Der tritt auf, wenn das Gestein Wasser gut durchlässt – genau das, was man für die Geothermie braucht. Diese Wasserdurchlässigkeit entsteht häufig durch Verkarstung oder Bruchzonen – sogenannte Störungen – im Kalkstein. Entsprechend gut ist die Stimmung auf dem Bohrplatz. Aktuell ruht die Bohrung bei 743,60 Metern, da Wartungsarbeiten am Bohrkopf durchgeführt werden. Diese sollen bis zu vier Tage dauern. Ab Freitag startet dann der Endspurt der Bohrung! Da der Übergang vom Kohlenkalk zum Sandstein nun jederzeit erreicht werden kann, findet am Samstag, den 10.05., die letzte öffentliche Führung statt. Kommt also gerne vorbei!

Links: Bohrkerne aus 738,40 bis 743,60 Metern, rechts: Kalkstein mit Kalzit-Kristallen

02.05.: Schon sind wir bei 718,14 Metern – weiterhin arbeitet sich das Bohrgerät durch den Kalkstein. Auch an der Bohrkrone hinterlässt das harte Gestein seine Spuren. Da der Bohrfortschritt zunehmend langsamer wurde, musste in der Nacht die Bohrkrone ausgewechselt werden. Mit der neuen Krone geht es jetzt wieder schneller voran. Der aktuell geförderte Kalkstein zeigt zahlreiche mit Kalzit verfüllte Spalten und Drusen – ein Hinweis auf stark mineralisierte hydrothermale Wässer, die das Gestein durchdrungen haben. Das im Wasser gelöste Kalziumkarbonat konnte in den Hohlräumen auskristallisieren.

Kalksteine aus 718 Metern mit Kalzit-Kristallen

April 2025

28.04.: Die Forschungsbohrung erregt weiterhin viel Aufmerksamkeit. Heute war der WDR mit einem Kamerateam auf dem Bohrplatz. Sie konnten filmen, wie gerade Gesteine in Form von Bohrkernen aus 650 Metern Tiefe an die Erdoberfläche gezogen wurden. Geothermie-Experte Ingo erklärte, warum wir überhaupt in Krefeld bohren und nach Kalksteinen suchen. Danach ging es weiter in den Probenbearbeitungsraum. Der ist gerade vollgepackt mit Steinen: auf fast allen Tischen liegen Bohrkerne in Holzkisten. Heute sägten unsere Geologin Susanna und unser Geo-Ingenieur Nawras fleißig die Bohrkerne in zwei Hälften. Geologe Bernd erklärte dem Kamerateam, was man in den Gesteinen alles entdecken kann. In den nächsten Tagen wird es den TV-Bericht in der WDR Lokalzeit Düsseldorf geben.

Links: WDR-Team beim Dreh auf dem Bohrplatz, Mitte: Susanna und Nawras mit Kamerateam im Sägeraum, rechts: Aufnahmen im Probenbearbeitungsraum

25.04.: Unsere Geologen Sören und Martin sind fleißig im Probenbearbeitungsraum zugange. Denn damit sie Strukturen, Fossilien und andere Merkmale im Kalkstein besser sehen können, sägen sie die Bohrkerne zunächst einmal längs auf. Die zwei Hälften werden dann wieder feinsäuberlich in den Kisten verstaut. Eine Kernhälfte ist für Laboruntersuchungen, die andere bleibt unberührt und wird später in unserem Bohrkernlager archiviert. Bei der ersten Sichtung der Gesteine fallen fossile Reste von Meereslebewesen auf, wie einige Stielglieder von Seelilien, sogenannte Crinoiden. Das sind Meerestiere, die zur Gruppe der Stachelhäuter gehören – wie übrigens auch die Seeigel und Seesterne. An einer Stelle ist sogar ein Querschnitt eines Brachiopoden zu sehen. Diese Fossilien ähneln auf den ersten Blick Muscheln, weil sie auch eine 2-klappige Kalkschale haben. Sie gehören jedoch nicht zu den Weichtieren wie die Muscheln, sondern zu den Kranzfühlern. Sobald alle Bohrkerne gesägt sind, beginnt Sören mit der detaillierten Beschreibung der Gesteine und Martin startet an den anderen Kernhälften mit der Wärmeleitfähigkeitsmessung. So kann er bestimmen, wie gut die Kalksteine Wärme leiten.

Links: Martin beschriftet die Gesteine und Sören bedient die Säge, Mitte: Querschnitt eines Seelilien-Stiels, rechts: Querschnitt eines Brachiopoden (rot eingekreist)

24.04.: Kleines Update vom Bohrplatz: Aktuell werden Bohrkerne aus einer Tiefe von 581,5 Metern ans Tageslicht gefördert. Damit haben wir schon 200 Meter Kohlenkalk erbohrt. Es bleibt weiter spannend: Wie viele Meter haben wir noch vor uns? Selbst im Regen ist das Interesse groß! Gestern hatten wir Besuch von unserer Fachaufsicht, dem Referat 622 des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW (MWIKE). Sie begutachteten die frisch gezogenen Kalksteine und den Bohrplatz – teilweise auch unter dem Regenschirm.

Besuch des MWIKE-Referats 622 mit Begutachtung der Bohrkerne

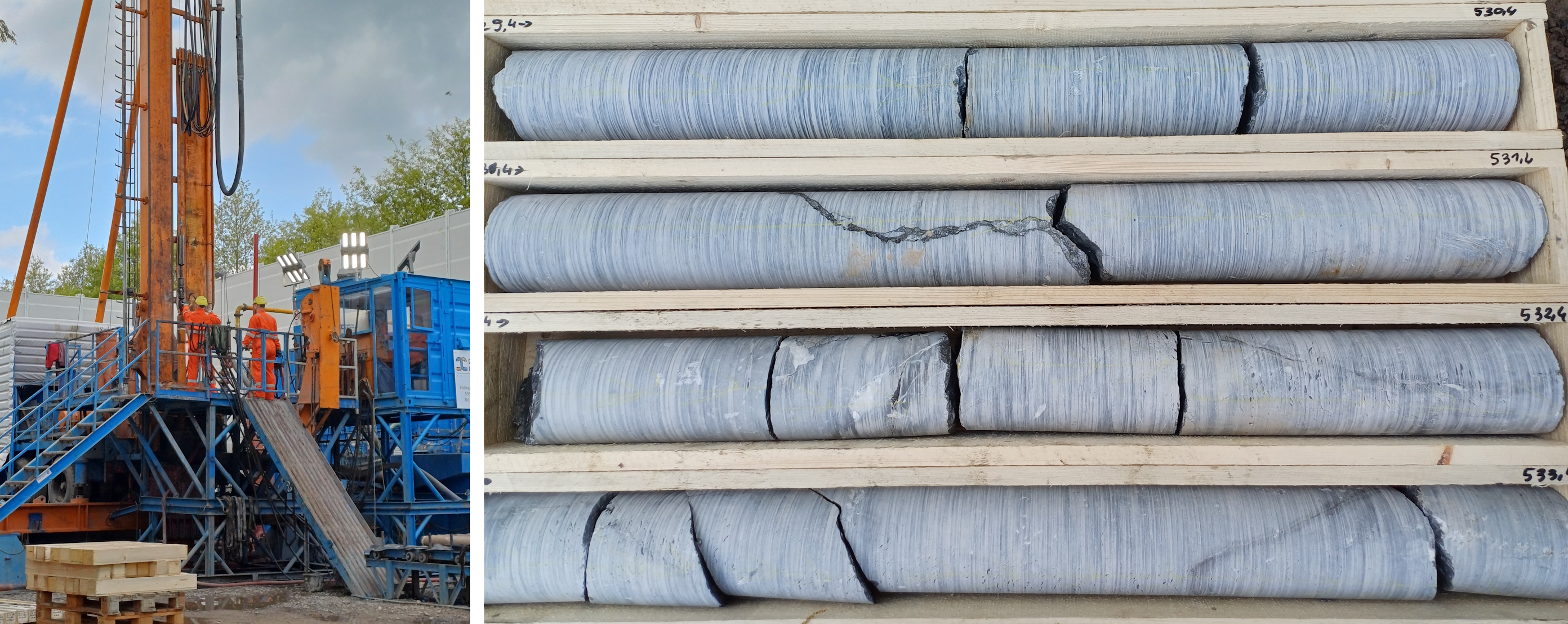

22.04.: Auch über die Osterfeiertage wurde fleißig gebohrt. Seit letztem Mittwoch sind über 120 Meter Bohrkerne gezogen worden. Sie erblicken nach mehr als 340 Millionen Jahren das erste Mal wieder das Sonnenlicht. Wir befinden uns nun bei 534,8 Metern. Bei den Gesteinen handelt es sich weiterhin um den Kohlenkalk, der nach wie vor Fossilien aufweist.

Links: Hier wird gerade das Innenrohr mit dem Bohrkern am Seil hochgezogen, rechts: Bohrkerne aus einer Tiefe von 529,40 bis 533,40 Metern

16.04.: Gestern gab es eine kurze Pause auf dem Bohrplatz: Die Bohrkrone musste ausgetauscht werden. Dies ist nötig, weil die Kalksteine weicher sind als die darüberliegenden Tonsteine. Die bisherige Bohrkrone war zu aggressiv und könnte die Kalksteine beschädigen. Der Austausch dauerte insgesamt rund 8 Stunden. Seitdem geht es sehr gut voran auf dem Bohrplatz: Aktuell wird mit einer Geschwindigkeit von 2 Metern pro Stunde gebohrt und wir sind schon bei einer Tiefe von 414,5 Metern angekommen. Um circa 18 Uhr werden die nächsten 6 Meter Bohrkern gezogen. Unser Geologe Sören untersucht jeden neuen Bohrkern des Kohlenkalks sehr genau.

Links: Ein Mitarbeiter vom Bohrteam beim Einräumen der gezogenen Bohrkerne in die beschrifteten Bohrkern-Kisten, rechts: Geologe Sören bei der Untersuchung der Bohrkerne

14.04.: Nachts um 03:30 Uhr war es endlich so weit: Bei 380 Metern haben wir den ca. 340 Millionen Jahre alten Kalkstein, den sogenannten Kohlenkalk, angetroffen. Bei den ersten Untersuchungen der Bohrkerne fielen unserem Geologen Sören fossile Überbleibsel eines flachen Schelfmeeres auf, wie Brachiopoden und Crinoiden. Sehr prominent sind zudem unterschiedlich gerundete Komponenten in einer dunklen, tonigen Matrix, die auf Schüttungen hindeuten. Hier sind wahrscheinlich während der Ablagerung Rifffragmente in eine Rinne zusammengeschwemmt worden. Außerdem weist der Kohlenkalk Hohlräume auf, die mit Calcit verfüllt wurden. Nun stellt sich die Frage: Wie mächtig sind die Kalksteine tatsächlich und wie sehen sie in der Tiefe aus?

Links: Nahaufnahme des Kohlenkalks mit Fossilien wie Brachiopoden und Crinoiden, rechts: Bohrkerne aus einer Tiefe von 382,53–384,53 Metern mit gerundeten Komponenten in einer dunklen Matrix

09.04.: Neben den getrockneten Spülproben liegen auch schon die ersten Bohrkerne bis 316 Meter auf den Tischen unseres Probenbearbeitungsraums. Am Bohrplatz ist das Team mittlerweile bei 332,17 Metern angekommen. Wir befinden uns noch im Oberkarbon. Die Tonsteine sind weiterhin geschiefert, weisen Spiegelharnische auf und an einigen Stellen pyritische Lagen. Wegen seines goldenen Glanzes wird das Mineral Pyrit mit der chemischen Formel FeS2 auch als Katzengold bezeichnet.

Links: Bohrkern bei 316 Metern Tiefe, rechts: Bohrkerne, die bisher bei uns zur Untersuchung angekommen sind

07.04.: Der spannende Teil der Forschungsbohrung hat begonnen: Seit gestern werden die ersten Festgesteine aus der Tiefe an die Oberfläche gezogen. Gestartet sind wir mit dem Seilkernbohrverfahren in 291 Metern Tiefe und befinden uns gerade bei ca. 303 Metern. Bei den Gesteinen handelt es sich um geschieferte Tonsteine der Oberkarbon-Zeit. Die ersten Kerne sind auch schon im GD NRW eingetroffen und werden dort von unseren Geologen Stephan und Sören genauer untersucht.

Links: Bei einer kurzen Untersuchung der Gesteine fiel ein Spiegelharnisch auf, rechts: Bohrkern aus 300,80 bis 301,60 Metern Tiefe

März 2025

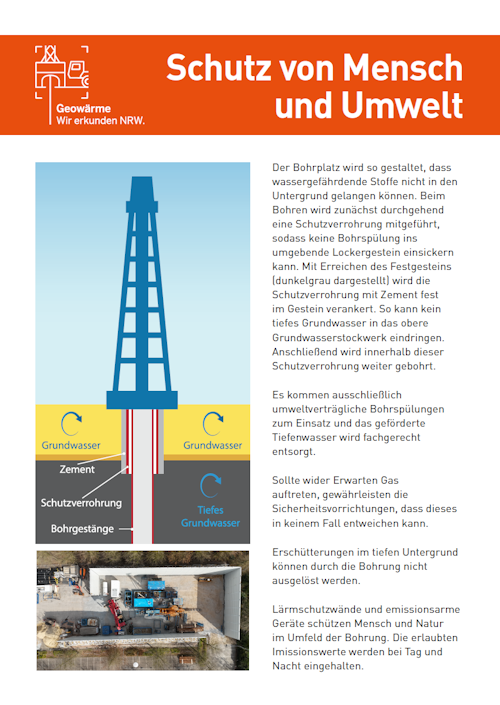

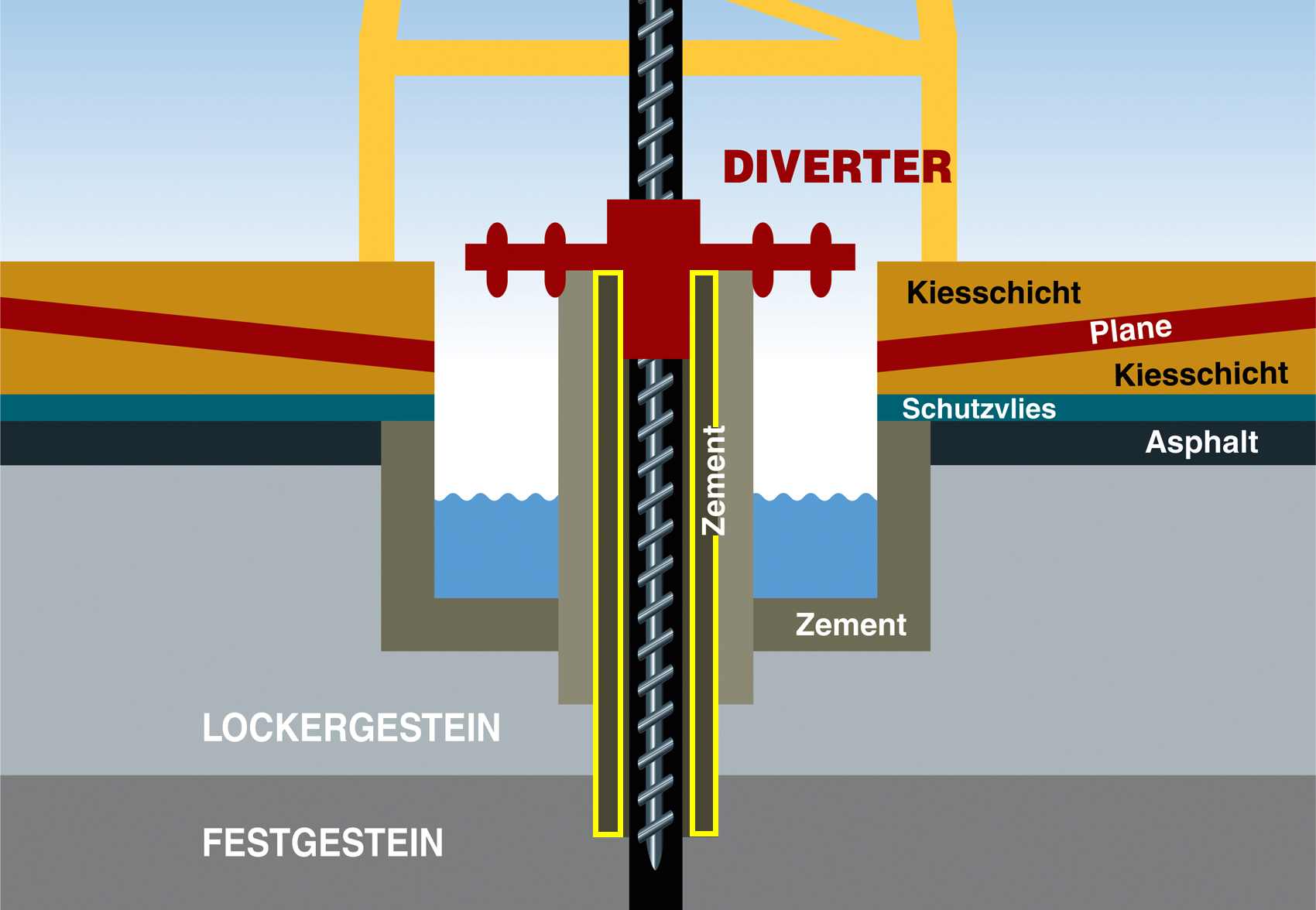

31.03.: Das Bohrteam hat bei 276 Metern Sandsteine der Oberkarbon-Zeit und damit Festgestein erreicht. Weiter geht es mit der Zementierung einer Schutzverrohrung bis in 291 Meter Tiefe. Dieser Schritt ist wichtig, um das Grundwasser zu schützen und um zu verhindern, dass Lockergestein aus den oberen Schichten ins Bohrloch fällt. Anschließend wird ohne Schutzverrohrung im Festgestein weitergebohrt. Ab diesem Punkt werden 6 Meter lange Bohrkerne zutage gefördert. Nachts sind es 3 Meter, damit wir den Lärmschutz einhalten.

Vereinfachte Darstellung der Maßnahmen für den Grundwasserschutz am Bohrplatz. In Gelb markiert ist der jetzige Arbeitsablauf: Die Schutzverrohrung wird mit Zement hinterfüttert.

26.03.: Seit gestern wird bereits fleißig durch die Lockergesteine der Tertiär-Zeit gebohrt. Begonnen wurde bei ungefähr 40 Metern. Und wie sieht es heute aus? Die Bohrung macht rasante Fortschritte, sodass der Bohrtrupp schon eine Tiefe von rund 220 Metern erreicht hat. Einige der geförderten Spülproben – also die Lockersedimente, die mithilfe der Bohrspülung regelrecht aus dem Loch geschwemmt werden – sind schon bei uns eingetroffen. Dort untersucht unser Geologe Sören nach und nach die geförderten Bohrproben. Bis 195 Meter Tiefe liegen die Lockergesteine auf dem Tisch, der Rest wird noch angeliefert. Derzeit befinden wir uns wahrscheinlich schon in den Schluffen der Rupel-Formation, denn die Sedimente unterscheiden sich von den überlagernden Feinsanden der Grafenberg-Formation. Diese Feinsande enthalten viele Reste von Muschelschalen, die mit bloßem Auge gut zu erkennen sind.

Links: Proben der Forschungsbohrung Krefeld auf den Tischen im Probenbearbeitungsraum, rechts: Nahaufnahme von Sedimenten der Grafenberg-Formation aus 52 Meter Tiefe mit Muschelschalenresten und einer röhrenförmigen Schale eines Kahnfüßers (rot umrandet)

19.03.:

Nach sorgfältiger Vorbereitung hat die bis zu 1 000 Meter tiefe Bohrung hinter dem Stadthaus in Krefeld begonnen. Zum Start waren viele Journalistinnen und Journalisten vor Ort, um sich ein eigenes Bild davon zu machen. Auch die Umweltdezernentin der Stadt Krefeld, Sabine Lauxen, war heute vor Ort und stand gemeinsam mit unseren Fachleuten Rede und Antwort.

Derzeit bahnt sich das Bohrgerät seinen Weg durch die kiesig-sandigen Flussablagerungen der Quartär-Zeit. Diese werden mithilfe der Bohrspülung nach oben befördert. Unsere Geologen Stephan und Sören erwarten den Übergang zu den Gesteinen der Tertiär-Zeit bei etwa 38 Metern. Ab dann wird zementiert und mit kleinerem Durchmesser weitergebohrt. Dieses Verfahren dient dem Schutz des Grundwassers.

Links: Kamerateam am Bohrturm, rechts: Interview mit Sabine Lauxen, Umweltdezernentin der Stadt Krefeld

© Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen – Landesbetrieb –