Direkt zum Hauptmenü, zum Inhalt.

Inhalt

Fossil des Jahres – Archiv

2024: Tambia spiralis – Spuren eines rätselhaften Organismus

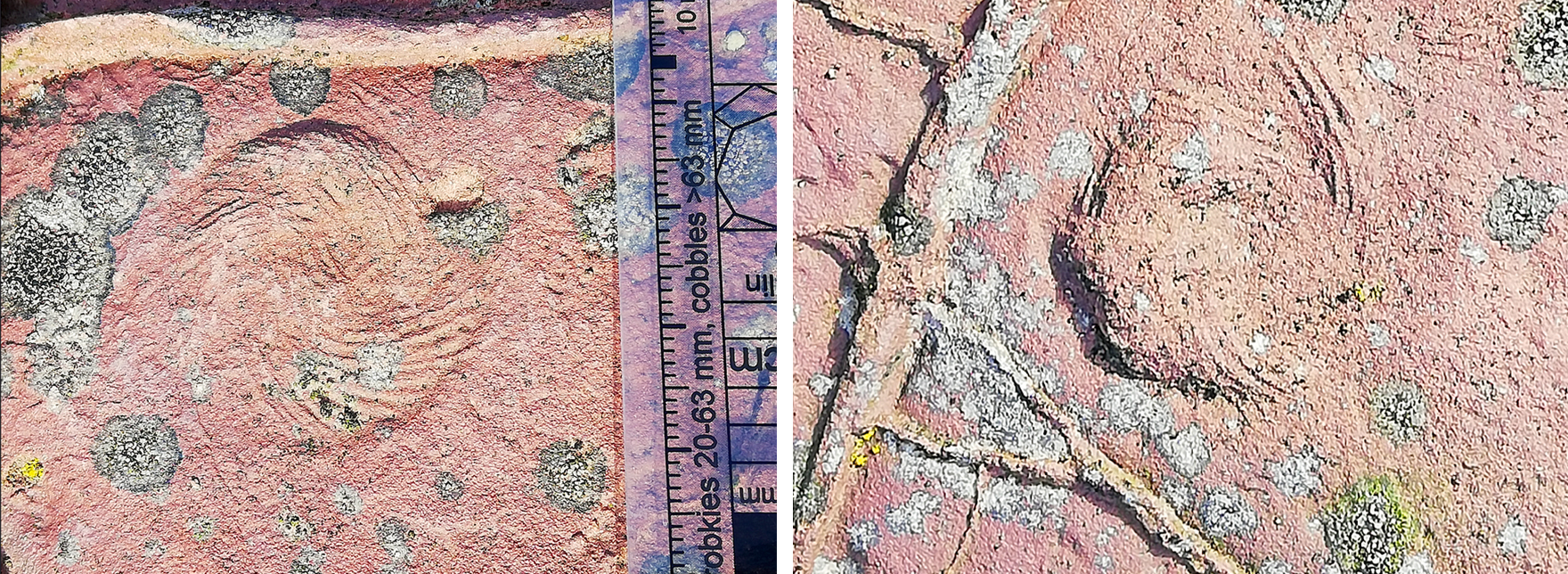

Fossil des Jahres 2024: Spurenfossil Tambia spiralis aus dem Unterperm.

Mit freundlicher Genehmigung der Bildautoren Anna Pint & Peter Frenzel, Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Woher kommen diese schönen Spuren? Durch Eingraben, Fressen oder Ausbrüten in weichen festländischen Sedimenten? Was Paläontologinnen und Paläontologen anhand von Fossilfunden über die Lebensbedingungen in der Vorzeit herausfinden können, ist oft außergewöhnlich, bleibt manchmal jedoch auch rätselhaft. So tatsächlich beim Fossil des Jahres 2024. Zum ersten Mal wurde jetzt ein Spurenfossil gekürt, von dem bis heute keine Körperfossilien und so gut wie nichts über seine Entstehung bekannt sind.

Paläontologisches Puzzle

In den Sandsteinen der berühmten Tambach-Formation des Unterperms im Thüringer Wald, südlich von Gotha gefunden, wurde Tambia spiralis im Jahr 1956 zuerst beschrieben. Vieles an diesen symmetrischen, ästhetisch ansprechenden Spuren ist bisher noch völlig unbekannt. Zum Beispiel die Frage nach dem Organismus, der sie uns vor etwa 285 Mio. Jahren hinterlassen hat. Ob es Tiere aus der Gruppe der Gliederfüßer oder kleine Landwirbeltiere (Tetrapoden) waren, wird zurzeit intensiv diskutiert. Ist es eine Oberflächenspur oder ist sie durch Graben oder Weiden im flachen und weichen Sediment auf dem Festland entstanden? Das Fossil des Jahres kommt oft zusammen mit Trittsiegeln größerer Tetrapoden vor, die in den Sandsteinen gut erhalten sind. Tambia spiralis ist meist aus parallelen, kleinen Furchen zusammengesetzt, die zusammen spiralförmige Figuren ergeben. Die Gebilde sind im Durchmesser nur wenige Zentimeter groß. Ursache und Entstehung der oft leicht variierten Strichbündel sind noch völlig unbekannt. Tambia spiralis ist in den Steinbrüchen des Bromackers bei Tambach-Dietharz häufig. Da die Sandsteine sehr begehrte Bausteine waren, finden sich an einigen öffentlichen Gebäuden der Umgebung die Spurenfossilien wieder. Ein genauer Blick auf Hausmauern, Brunnen und Kirchen lohnt sich also! Mittlerweile wurde Tambia spiralis auch in anderen Regionen gefunden, die Verbreitung ist somit nicht auf das Gebiet des Thüringer Waldes beschränkt. Bleibt zu hoffen, dass die Paläontologie uns auch irgendwann den Erzeugerorganismus dieser geheimnisvollen Spuren präsentieren wird …

In einigen bedeutenden Naturkundemuseen und Universitätssammlungen sind die Zeugen permischen Lebens und auch Tambia spiralis zu bewundern. Zum Beispiel im BROMACKER lab im Schloss Friedenstein in Gotha, in dem die überregional bedeutsame geologische und paläontologische Erforschungsgeschichte des Raumes aufgearbeitet und präsentiert wird.

Die Paläontologische Gesellschaft mit Sitz in Offenbach kürt seit 2008 jährlich das Fossil des Jahres, um die Bedeutung fossiler Objekte und deren Erforschung durch die Paläontologie stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.

Kontakt

- Fr. Dr. Dölling, Dipl.-Geol.

- Fon: +49 2151 897-598

- Hr. Dr. Baumgarten, Dipl.-Geogr.

- Fon: +49 2151 897-336

- E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@gd.nrw.de

Mehr Infos

2023: Medullosa stellata – ein seltenes Farnsamer-Fossil

Fossil des Jahres 2023: Pflanzenfossil Medullosa stellata mit Alethopteris schneideri aus dem frühen Perm.

Mit freundlicher Genehmigung des Dachverbandes der Geowissenschaften (DVGeo) e.V.; Bildautor Ludwig Luthardt.

Faszinierende Erdgeschichten: Was die Paläontologinnen und Paläontologen anhand von Fossilfunden über die Lebensbedingungen in grauer Vorzeit herausfinden, ist manchmal außergewöhnlich. Zum Beispiel die Geschichte der heute ausgestorbenen Farnsamer aus dem Versteinerten Wald bei Chemnitz. Hier wurde während eines Vulkanausbruchs vor 291 Millionen Jahren, im Perm, ein ganzer Wald in nur kurzer Zeit unter vulkanischer Asche begraben und damit konserviert. Eine Medullosa-Krone war der Auflast durch den Ascheregen nicht gewachsen. Sie brach ab, fiel in die Asche: ein echter Glücksfall. Denn die so konservierte Krone konnte ausgegraben und wissenschaftlich untersucht werden. Und: Am oberen Stamm dieser Medullosa stellata saßen noch einige über drei Meter lange Gabelwedel mit Alethopteris schneideri-Laub an. Das beweist die für damalige Verhältnisse große Blattmasse dieser baumfarnähnlichen Pflanze.

Ein Ökomarker

Anhand dieses Fossilfundes kann erstmals die Wuchsform einer Medullosa-Pflanze des Perms rekonstruiert werden. Im Gegensatz zu den Vorläufern aus der Karbon-Zeit hatte sie verholzte Stämme und konnte bis zu zehn Meter hoch werden. Sie wuchs an Feuchtstandorten, im lichten Schatten anderer großer Bäume. Und Hinweise auf die Ökologie gibt uns das Fossil des Jahres auch: Die Anatomie der Leitbahnen im Holz lässt vermuten, dass Medullosa stellata große Mengen Wasser aufnehmen und verdunsten konnte. Die Medullosen trugen damit vermutlich wesentlich zum feuchten Mikroklima in den Wäldern des frühen Perms bei. Die zunehmende Austrocknung des Urkontinents Pangäa ab dem mittleren Perm führte zum Verlust der Feuchthabitate von Medullosa, sodass sie am Ende des Perms ausstarb. Ihre fossilen Relikte sind im Museum für Naturkunde in Chemnitz und im Naturhistorischen Museum Schloss Bertholdsburg in Schleusingen/Thüringen zu sehen. In NRW sind keine Fundorte bekannt, da hier die Gesteine des Rotliegend an der Geländeoberfläche kaum vorzufinden sind.

2022: Neoflabellina reticulata – kaum sichtbar und doch sehr bedeutend!

Neoflabellina reticulata, aus der Sammlung des GD NRW

Das Mikrofossil Neoflabellina reticulata wurde zum Fossil des Jahres 2022 gekürt! Warum? Weil dieses winzige, nur unter dem Mikroskop erkennbare Fossil ein unentbehrlicher Biomarker zur Altersdatierung von kreidezeitlichen Meeressedimenten ist. Die berühmten Kreidefelsen von Rügen enthalten zum Beispiel viele dieser Fossilien. Neoflabellina reticulata findet sich nur im jüngsten Abschnitt der Kreidezeit, dem Maastrichtium. Die Art lebte vor 72 bis 66 Millionen Jahren auf dem Meeresgrund der tieferen Schelfmeere. Sie kam weltweit vor und verschwand während des großen Aussterbe-Ereignisses am Ende der Kreidezeit, dem auch die Dinosaurier zum Opfer fielen.

Mikrofossilien: Vielfalt im Kleinen

Neoflabellina reticulata gehört zur Klasse der Foraminiferen, die auch als Kammerlinge bezeichnet werden. Das sind einzellige, gehäusetragende, winzige Lebensformen. Fossil sind etwa 40 000 verschiedene Arten bekannt, heute leben noch etwa 10 000 Arten. Ammoniten, Saurier oder Pflanzenabdrücke sind oft in Ausstellungen zu sehen; ihre Schönheit und wissenschaftliche Bedeutung sind bekannt. Die Mikrofossilien dagegen sind nur selten in Museumsräumen zu Gast. Deshalb wurde in 2022 erstmals ein Mikrofossil zum Fossil des Jahres gewählt.

Zahlreiche Mikrofossilien sind Indikatoren für bestimmte Umweltbedingungen und geben uns Hinweise auf ihre Lebensräume in der grauen geologischen Vergangenheit. Zudem können sie gut in geologischen Bohrungen nachgewiesen werden, was bei großen Fossilien nicht möglich ist. Die wissenschaftliche Bedeutung dieser unscheinbaren Winzlinge ist also sehr hoch. Als biostratigraphische Leitform dienen sie nicht nur der sicheren Altersdatierung von Gesteinsschichten, sondern auch der Rekonstruktion prähistorischer mariner Lebensräume.

2021: Scaphognathus crassirostris – ein echter Dickschnabel

Scaphognathus crassirostris; Institut für Geowissenschaften, Paläontologie, Uni Bonn © Georg Oleschinski

Der Flugsaurier Scaphognathus crassirostris hat heute Seltenheitswert. Denn weltweit sind nur drei fossile Exemplare bekannt. Alle drei stammen aus dem Solnhofener Plattenkalk des Oberjuras auf der Fränkischen Alb, aus der Gegend um Solnhofen und Eichstätt. A echter Bayer also, wie das Fossil des Jahres 2020. Denn der Urvogel Archaeopteryx stammt ebenfalls aus dieser weltweit bedeutenden Fossilfundstelle.

Der etwa 150 Millionen Jahre alte Scaphognathus crassirostris hatte bei einer Spannweite von rund 90 Zentimetern einen auffallend großen Schädel mit starken Kiefern. Daher auch sein Name, der übersetzt Dickschnabel lautet. Er war der erste Flugsaurier, bei dem eine Art Behaarung festgestellt wurde. Das deutet darauf hin, dass es sich bei ihm um einen Warmblüter handelte. Scaphognathus gehörte außerdem zu den ersten aktiven Fliegern unter den Wirbeltieren. Und aktiver Flug ist nur bei Warmblütern denkbar. Sie flogen ähnlich den heutigen Fledermäusen mit einer Flughaut, die bei ihnen allerdings nur am „Ringfinger“ aufgespannt war.

1831 vom Bonner Professor für Zoologie und Paläontologie Georg August Goldfuß (1782 – 1848) erstmals wissenschaftlich beschrieben, ist dieses Fossil ein Meilenstein in der Rekonstruktion ausgestorbener Lebewesen. Anhand des Skeletts und der erhaltenen Weichteile leitete Goldfuß die Lebensweise des Flugsauriers ab. Er fertigte wissenschaftlich fundierte Lebendrekonstruktionen in der Lebewelt des Scaphognathus an. Heute bezeichnet man diese Arbeit als Paläo-Art. Sie wird in der Wissenschaft, aber auch in verschiedenen Medien eingesetzt. „Jurassic Park“ ist sicher das bekannteste Beispiel. Auf der rund 200 Jahre alten Kunstform gründet letztlich die Dino-Begeisterung bei Jung und Alt und die Bereitschaft, sich mit erdgeschichtlichem Leben auseinanderzusetzen.

Das Skelett der Erstbeschreibung bewahrte Goldfuß im damaligen Naturkundemuseum der Universität Bonn auf. Die Fossiliensammlung des Museums wird heute als Goldfuß-Museum präsentiert. Zu dessen 200-jährigen Bestehen lässt sich der Dickschnabel nach mehreren Ausleihen wieder in der Ausstellung bewundern. So ist Scaphognathus crassirostris irgendwie auch ein Rheinländer.

2020: Weltbekannt – der Urvogel Archaeopteryx

Das Eichstätter Archaeopteryx-Exemplar, das 1951 gefunden wurde und seit der Eröffnung des Jura-Museums in Eichstätt im Jahr 1976 dort bestaunt werden kann. © Jura-Museum Eichstätt

Nur wenige Tiere sind weltbekannt. Aber er gehört dazu, obwohl er seit Millionen von Jahren ausgestorben ist: der Urvogel Archaeopteryx. Er war nicht viel größer als ein Rabe und wog nur etwa 1 Kilogramm.

Alle bisher bekannten Exemplare stammen aus den Solnhofener Plattenkalken auf der Fränkischen Alb in Bayern, einer Fossilfundstätte von Weltgeltung.

Berühmte Fundorte dieser Jura-Formation sind Eichstätt und Solnhofen. Die Gesteine entstammen der Oberen Jura-Zeit, sie sind wenig mehr als 150 Millionen Jahre alt.

Erstmals gefunden und beschrieben wurde ein nahezu vollständiges Skelett des Archaeopteryx im Jahre 1861, kurz nachdem Charles Darwin seine berühmte Theorie über die Entstehung der Arten publizierte. Der Fund des Archaeopteryx spielt eine besondere Rolle, denn das Tier vereint Merkmale von Vögeln und Reptilien bzw. Dinosauriern in sich; es zählt somit zu den Übergangsformen, den missing links zwischen zwei Tiergattungen, wie sie Darwin postuliert hatte.

Der Archaeopteryx belegt die stammesgeschichtliche Herkunft unserer heutigen Vögel, die direkte Nachfahren von Raubsauriern sind.

2019: Die Muschelkalk-Seelilie Encrinus liliiformis

Foto links: Gesteinsplatte aus der Trochitenkalk-Formation des Norddeutschen Beckens mit vielen Resten der Seelilie Encrinus liliiformis; Foto Mitte und rechts: Basis der Seelilienkrone im Größenvergleich zu einem 5-Cent-Stück und eine Seelilie mit Krone und Stiel in einer Länge von 30 cm (aus dem Muschelkalk-Steinbruch Alverdissen bei Barntrup, Extertal/NRW; Bildrechte: Uwe Buschschlüter)

Der Name und das Aussehen täuschen: Die Seelilie war keine Pflanze, die im Meer wuchs, sondern ein Tier – verwandt mit Seesternen und Seeigeln.

Mit einem dünnen, bis zu 1,5 Meter langen Stiel und einer blütenähnlichen Krone glich sie einer Blütenpflanze. Sie lebte am Meeresboden, denn dort war Encrinus liliiformis mit einer Art „Haftscheibe“ verankert. Mit ihren Armen bzw. Tentakeln filterte sie Nahrung aus dem Wasser.

Vor 240 Millionen Jahren – während der Oberen Muschelkalk-Zeit der Trias – lag Mitteleuropa in den Subtropen. Das Norddeutsche Becken wurde von einem Flachmeer überspült, in dem die Seelilie optimale Lebensbedingungen fand. In dem bewegten Flachwasser bevölkerte sie den Meeresgrund. Sie trat so massenhaft auf, dass sie gesteinsbildend sein konnte. Durch Stürme, die den Meeresboden aufwühlten, deckte absinkender Schlamm die Seelilien zu und konservierte sie. Die Gesteinsbänke aus den nach den Trochiten – den Stielgliedern der Seelilien – benanntem Trochitenkalk sind mehrere Meter mächtig.

Bekannte Fundorte der Muschelkalk-Seelilie sind Steinbrüche in Niedersachsen und in der Umgebung von Hildesheim und Göttingen, in Süddeutschland die Steinbrüche im Jagsttal bei Crailsheim oder bei Neckarwestheim. In der Vergangenheit wurden Platten von mehreren Quadratmetern Größe im nordhessischen, westfälischen und niedersächsischen Weserbergland ausgegraben, auf denen die Seelilien eingebettet liegen.

Spektakuläres Massenvorkommen in NRW bei Bad Driburg

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in der Nordeifel in einem aufgelassenen Steinbruch an der Thalermühle südlich von Zülpich hervorragend erhaltene Kronen, Kronenteile, Stielglieder und Wurzeln des Encrinus liliiformis beschrieben und abgbildet. 1987 barg das LWL-Museum für Naturkunde in Münster eine etwa 4 Quadratmeter große und etwa 13 Zentimeter mächtige Kalksteinplatte aus dem Oberen Muschelkalk bei Bad Driburg mit 400 fossilen Kronen von Encrinus liliiformis. Der Fundort im östlichen Vorland des Eggegebirges wurde 1988 als paläontologisches Bodendenkmal ausgewiesen.

2018: Der Schuppenbaum Lepidodendron

Schuppenbaum Lepidodendron

Er erreichte gigantische Ausmaße: bis zu 40 Meter hoch, 2 Meter dicke Stämme und große, gabelig verzweigte Kronen. Lepidodendron war überall in den ausgedehnten oberkarbonischen Sumpfwäldern Europas und Nordamerikas vor 320 – 300 Millionen Jahren zu finden. Verheizen wir Steinkohle, dann mit großer Wahrscheinlichkeit diesen gewaltigen Urzeitriesen. Lepidodendron gehört zu einer ausgestorbenen Gruppe der Bärlappgewächse, den Lycopsiden, die zusammen mit Siegelbäumen, den Sigillarien, und baumhohen Schachtelhalmgewächse, den Calamiten, das Bild der Steinkohlenwälder prägten.

Verheizter Urzeitriese

Allein die baumförmigen Lycopsiden lieferten bis zu 90 Prozent der Biomasse, die im Laufe der Jahrmillionen in Steinkohle umgewandelt wurde. Stellvertretend für diese fossilen Bärlappgewächse ist die Gattung Lepidodendron in diesem Jahr ausgezeichnet worden.

Charakteristisch ist das rautenförmige Muster auf der Oberfläche seiner Stämme und Äste, das an Fischschuppen erinnert – daher die Bezeichnung Schuppenbaum. Die abgefallenen, steifen Blätter hinterließen diese Blattnarben. Die Achsen der Baumkrone konnten mehrere Meter lang sein. An einigen Achsenenden hingen die sporenbildenden "Zapfen".

Unter dem trockenen, heißen Klima des Perms (299 – 252 Millionen Jahre vor heute) starben die baumförmigen Lycopsiden aus. Heute existieren etwa 400 Arten Bärlappgewächse, davon die meisten in den Tropen als sogenannte Epiphyten auf anderen Pflanzen lebend. In unseren Breiten bis in alpine und arktische Regionen sind es kleine krautige, immergrüne Pflanzen, die in Mooren, Heiden, schattigen Wäldern oder an felsigen Abhängen gedeihen. Die heimischen Bärlapp-Arten sind heutzutage selten geworden und stehen unter Naturschutz.

2017: Die Kreide-Auster Pycnodonte (Phygraea) vesiculare

Dickschalige Auster Pycnodonte (Phygraea) vesiculare aus der Oberkreide; Foto: Kreidemuseum Rügen; M.Kutscher

Im Volksmund heißt sie „Dickmuschel“. Denn die aufgewölbte Schalenklappe ist mit bis zu 5 Zentimetern auffallend dick. Sie lebte vor rund 100 bis 66 Millionen Jahren am Boden des Oberkreide-Meeres und wurde etwa 20 Jahre alt. Ein besonders bekannter Fundort ist die Schreibkreide auf Rügen. Das Verbreitungsgebiet der Dickmuschel war jedoch nicht regional begrenzt, sondern sehr weiträumig. In Europa sind Funde daher recht häufig, aber auch in West- und Nordafrika, Südindien sowie Neukaledonien ist sie nachgewiesen.

In NRW kommt die ausgestorbene Austernart in der gesamten Oberkreide vor. In Ablagerungen nicht allzu tiefer Meeresbereiche ist sie besonders häufig zu finden. Das sind vor allem die Grünsande, die Halterner Sande und der Baumberger Sandstein, aber auch Kalksteine.

Zu bewundern ist die Kreide-Auster in zahlreichen Museen weltweit, vor allem in Europa.

2016: 150 Millionen Jahre alter Knochenfisch Leptolepides sprattiformis

Leptolepides sprattiformis, der Knochenfisch aus dem Oberjura; Foto: Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie (SNSB-BSPG 1967 XVI 29), M. Schellenberger

Ein kleiner, heute ausgestorbener Knochenfisch ist das Fossil des Jahres 2016. Bei Leptolepides sprattiformis, der übersetzt in etwa sprottenähnlicher Zartschupper heißt, handelte es sich um einen 4 bis 7 Zentimeter großen Schwarmfisch, der vor rund 150 Millionen Jahren zu Zeiten des Oberjuras gelebt hat. Die Jurameer-Sprotte gehörte zu den frühen Vertretern der Echten Knochenfische, deren Wirbelkörper bereits vollständig verknöchert waren. In Nordrhein-Westfalen hat der Knochenfisch sich leider nicht wohlgefühlt.

2015: Arthropleura – ein furchteinflößender Riesentausendfüßer

Arthropleura, ein Riesentausendfüßer aus der Karbon-Zeit (Ausschnitt einer Zeichnung von Jörg W. Schneider, Freiberg)

Sehr selten sind die Reste des Riesentausendfüßers Arthropleura, einem Giganten unter den Gliedertieren. Vor 330 bis 290 Millionen Jahren war er in den Wäldern der Karbon- und Perm-Zeit zu Hause. Weitgehend vollständige Originale, zum Beispiel aus dem Saarland, erlauben die Rekonstruktion dieses bis zu 2,5 Meter langen, größten Gliedertiers, das jemals auf dem Land gelebt hat. Meist werden aber nur kleine Teile des Panzers gefunden, so auch das eher unscheinbare 54 Millimeter breite Schwanzschild aus der ehemaligen Zeche Hagenbeck in Essen-Altendorf. Es ist im Besitz des Ruhr Museums in Essen. Auch aus anderen Teilen des Karbons in NRW sind Arthropleura-Funde bekannt. So zeigt das Naturkundemuseum Münster in seiner Ausstellung Funde aus Ibbenbüren.

Abdruck des Schwanzschildes von Arthropleura aus der Zeche Hagenbeck in Essen (Sammlung des Ruhr Museums; Foto: U. Scheer)

© Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen – Landesbetrieb –